Wie Geokunststoffe die Ökobilanz von Bauvorhaben verbessern Teil 2: Deponie-Entwässerung

Im ersten Teil unserer Serie über die Verbesserung der Ökobilanz von Bauvorhaben durch den Einsatz von Geokunststoffen haben wir uns mit Maßnahmen zur Böschungssicherung beschäftigt. Als Grundlage dienten die Ergebnisse einer Studie, die die ETH Zürich in Kooperation mit der Beratungsfirma ESU-Services durchgeführt hat. In ihr wurden auch die Umweltauswirkungen unterschiedlicher Bauweisen von Entwässerungsschichten im Deponiebau analysiert. Um diese soll es im vorliegenden zweiten Teil gehen, bevor wir uns im dritten dem Thema Tragschichtstabilisierung zuwenden.

Unterschiedliche Ausprägungen von Umweltauswirkungen

Wie für die vier anderen Baumaßnahmen verglichen die Forscher im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse auch für den Deponiebau die herkömmliche Bauweise mit der Geokunststoffbauweise. Erfasst wurden wieder gleich mehrere Effekte des Bauens, worunter der CO2-Ausstoß, Energieaufwand, Feinstaubemissionen und der Landverbrauch.

Geokunststoff ersetzt Kies

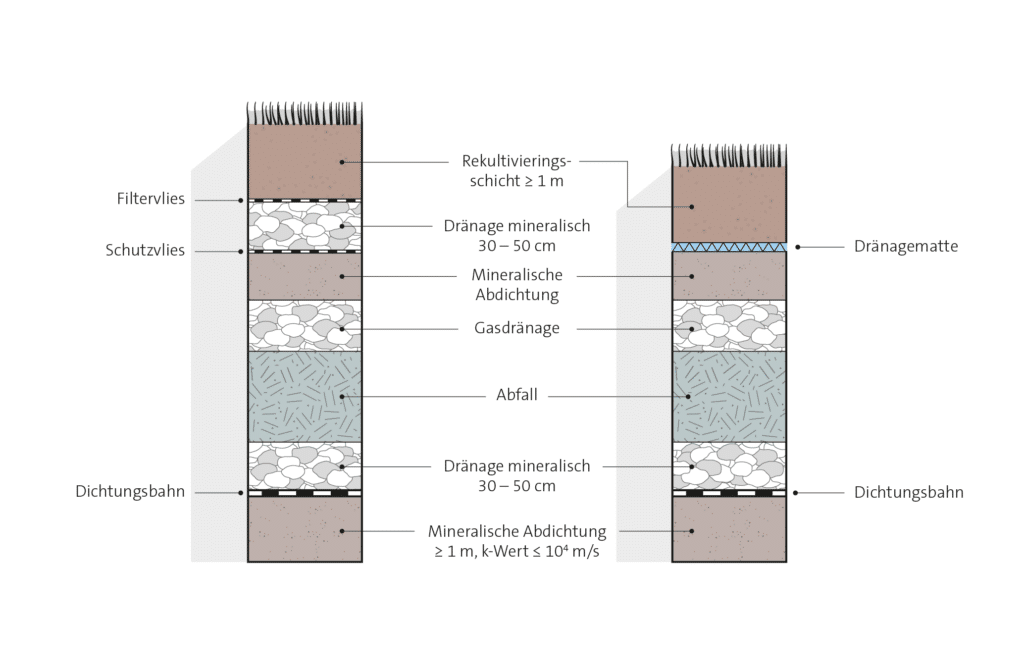

Deponien erfordern die Herstellung von Dränschichten. Sie gewährleisten den Ablauf von Oberflächenwasser und verhindern auch langfristig einen Wassereinstau im Deponiekörper. Die herkömmliche Bauweise besteht in der Anordnung von zwischen 30 und 50 Zentimeter dicken Kiesschichten. Um einer Durchmischung mit feinen Bodenpartikeln entgegenzuwirken, wird über der mineralischen Entwässerungsschicht ein Vliesstoff als Trennlage eingebaut. Ein zweiter unter der Kieslage schützt das Abdichtungssystem der Deponie vor mechanischer Beschädigung. Als Alternative zu dieser Bauweise hat sich die Verlegung von Dränmatten aus Kunststoff bewährt. Sie bestehen aus zwei Filtervliesstoffen, die fest mit einem Dränkern verbunden sind. Ihr Quadratmetergewicht beträgt wenige hundert Gramm, die Dicke nicht mehr als ein bis zwei Zentimeter. Nach der Verlegung werden sie genau wie Kies nach der herkömmlichen Bauweise mit Rekultivierungsboden abgedeckt.

Ressourcenverbrauch je Quadratmeter

Um beide Bauweisen miteinander zu vergleichen, untersuchten die Forscher die Umweltauswirkungen jeweils eines Quadratmeters Entwässerungsschicht aus Kies beziehungsweise Geokunststoff mit demselben Wasserableitvermögen. Dabei berücksichtigten sie den Bezug von Rohstoffen, den Transport hin zur Baustelle und die Bauphase genauso wie die Entsorgung am Ende der 100-jährigen Lebensdauer der Deponie. Der mit der Herstellung von Dränmatten einhergehende Ressourcenverbrauch wurde bei verschiedenen Unternehmen anhand von Fragebögen ermittelt.

Kies besonders umweltbelastend

In allen Kategorien schnitt die Bauweise mit einer geosynthetischen Dränschicht besser ab. Nur beim Landverbrauch am Standort der Deponie ergab die Analyse keinen Unterschied. Bei der Realisierung von mineralischen Entwässerungsschichten fielen vor allem die Folgen des Kiesabbaus und des Transports der großen Mengen des schweren mineralischen Materials hin zur Baustelle stark ins Gewicht. Sie sorgten in allen betrachteten Kategorien für mindestens doppelt so große Umweltauswirkungen.

Indikator | Dränschicht aus Geokunststoff vs. |

CO2-Ausstoß | -60% |

Feinstaubausstoß | -85% |

Kumulierter Energieaufwand | -50% |

Landbedarf | +/- 0% |

Wassernutzung | -90% |

EnkaDrain Wide/EnkaDrain ZB 350 für den Deponiebau

Die fünf Meter breite Dränmatte EnkaDrain ZB 350 hat die Freudenberg-Gruppe speziell für den Deponiebau entwickelt. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Geoverbundstoff aus Polypropylen. Er besteht aus zwei Vliesstoffen, die beidseitig mit einem Dränkern vernäht sind. EnkaDrain ZB 350 zeichnet sich durch ein hohes Wasserableitvermögen in Verbindung mit einer besonders guten Langzeitbeständigkeit aus. Durch den Einbau dieses Geokunststoffes kann häufig auf eine Zwischendränage verzichtet werden. Hierdurch erlaubt er die Realisierung einer größeren Böschungslänge. Anders als die in der oben erläuterten Studie untersuchten Dränmatten ermöglicht diese Produktvariante somit auch die Erzielung von Einsparungen beim Landverbrauch. Die verwendeten Vliesstoffe sind für nahezu alle Böden filterstabil. Die Dränmatte EnkaDrain ZB350 besitzt eine aktuelle BAM-Zulassung und darf somit für alle Deponien verwendet werden. Für Deponien, für die keine BAM-Zulassung vorgeschrieben ist, steht eine Vielzahl von Varianten aus der EnkaDrain Wide Produktreihe zur Auswahl.

Vergrößerung der Entsorgungskapazität

In den vergangenen Jahrzehnten wurden unzählige Deponien mit EnkaDrain Wide bzw. EnkaDrain ZB 350 realisiert. Dabei kam nicht nur die Verbesserung der Ökobilanz durch die Schonung natürlicher Kiesressourcen samt der Umweltauswirkungen durch den Abbau und Transport zum Tragen. Im Vergleich zu mineralischen Entwässerungsschichten spart der Einbau des fünf Meter breiten Geokunststoffs auch viel Zeit. Zudem vergrößert sich durch die Einsparung von fast 30 bis 50 Zentimeter mineralischer Entwässerungsschicht das Deponievolumen. Dies schafft mehr langfristige Entsorgungskapazität und liefert wirtschaftliche Vorteile.

Ihre Fragen zum Thema

Sind Sie an weiterführenden Informationen interessiert, oder wünschen Sie eine freibleibende Beratung bezüglich eines anstehenden Bauvorhabens? Christian Schade, Sales Manager bei Freudenberg Performance Materials, steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung:

T: 06022 812035

christian.schade@freudenberg-pm.com

Quelle:

EAGM, Comparative Life Cycle Assessment of Geosynthetics versus conventional construction materials, A study on Behalf of the E.A.G.M., Case 3, Landfill construction drainage layer